『甲状腺』という器官があります。

甲状腺ホルモンを分泌する働きがあります。

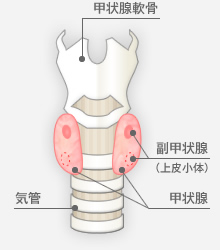

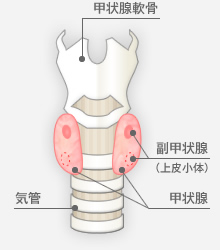

首の辺り、気管の横にくっつくような形で存在しています。犬も猫も、そして人も大体同様の位置にあります。

さてこの器官の役割は、甲状腺ホルモンを作り出して、それを体内に分泌するのがお仕事です。

甲状腺ホルモンは全身の様々な細胞に作用し、大まかに表現すれば「細胞を活性化して新陳代謝を促進させる」と考えてください。細胞を活性化させることで体温を上昇させて活動性を向上させたり、骨や皮膚の成長を促したり、脂肪を燃焼させてエネルギーに変換するなど、その作用を個々に挙げるのは大変なほどに色々な働きがあります。

この新陳代謝に関わる甲状腺という器官で多い病気は以下の二つです。

〇甲状腺機能亢進症

〇甲状腺機能低下症

甲状腺が働き過ぎてしまうのか、働かなくなってしまうのかという違いです。

この病気を引き起こす原因は腫瘍、自己免疫性の炎症、感染症、特発性(原因が不明な事)などがあります。

どちらの病気とも犬・猫の両方に発生が見られますが、実はその発生割合には大きな差があります。

甲状腺機能亢進症は、ほとんどが猫にみられます。🐈

甲状腺機能低下症は、ほとんどが犬で見られます。🐕

その逆の場合も勿論見られる事がありますが、非常に稀です(個人的にはまだ経験したことがありません。)

これらの病気は一体どのようなものなのでしょうか。

〇甲状腺機能亢進症

中高齢以降の猫に見られる事が多く、猫のホルモン疾患では多く見られる疾患です。

甲状腺の異常により甲状腺ホルモンの産生・分泌が過剰となります。慢性的な嘔吐や下痢、多飲多尿、呼吸が速い、興奮しやすい、攻撃的になった、落ち着きがない、目つきが鋭い(あるいは目がランランとしている)などの症状があります。

(イメージ的にはこんな感じでしょうか。実際はもっと黒目がまん丸になりがちです。)

(イメージ的にはこんな感じでしょうか。実際はもっと黒目がまん丸になりがちです。)

他には、一時期的に活動性の亢進、食欲の増進が見られます。にもかかわらず体重が増加しない、むしろ減少してきます。

実はここが注意点です!!

「この子は高齢だけども、食欲がすごくて食べても食べても欲しがるのよ」

そんなシニアの猫ちゃんに心当たりがある方はいらっしゃいませんか?もしかするとそれは病気のせいかもしれません。

甲状腺ホルモンは代謝を促しますので、体内のエネルギー消費量を増やします。そうすると食事で摂ったエネルギーはすぐに消費されてなくなってしまうため、お腹が空いてきます。また体に予備の栄養分として保管している脂肪も消費するため、【食べても太らずに痩せる】という、ある意味で羨ましい状況となります。

しかし、この過剰な甲状腺ホルモンにより無理矢理に新陳代謝を加速させられている状態が健康的なはずがありません。始めのうちは体が頑張って耐えますが、次第に働き過ぎによるひずみがあちらこちらでみられるようになってきます。そして気付いた時にはかなり体がボロボロになってしまっていると...。

この病気は、年齢などの背景と症状の確認、そして血液検査で診断します。

甲状腺ホルモンの濃度が正常の範囲を超えている場合、甲状腺機能亢進症と診断されます。

治療法は大きく3つあります。

一つ目は、甲状腺機能亢進症が腫瘍の場合は外科的に切除するという方法です。

しかし切除後は甲状腺ホルモンが逆に少なくなってしまったり、副甲状腺(上皮小体)という別のホルモンを作り出す器官も切除する事になった場合は、少なくなったホルモンを補充する治療が必要になることもあります。

2つ目は、食事療法です。

甲状腺ホルモンを作り出す際に原材料としてヨウ素が必要となります。このヨウ素を制限した食事を与えることでホルモン産生量を減らして症状を緩和させるという治療法です。軽度な場合は食事療法のみでコントロールする事も可能です。しかし、食事を中止したり、その他の食事などを与えてしまうと治療はうまくいかなくなってしまいます。

3つ目は投薬治療です。

ホルモンを作り出す過程を阻害する薬を服用することで、産生量を抑制していきます。この治療が最も一般的な方法となります。抑制し過ぎも問題となる為、徐々にお薬を増やしながら適切な量を見つけていきます。副作用として下痢や嘔吐、顔面部の脱毛や痒みなどがみられる事があります。なかなか適切なコントロール状態になるまで、時間を要します。

いずれの治療においても定期的なホルモン濃度のチェックが必要になります。

また、投薬や食事療法は生涯にわたっての治療が必要となります。

年齢的に高齢での発症が多いため、この病気以外にも慢性腎機能障害や心臓疾患など他の病気を患っているケースもあります。

〇甲状腺機能低下症

こちらは中高齢の犬に見られる事が多い病気です。

甲状腺機能亢進症に対し、甲状腺ホルモンの分泌能力が低下してしまう為に起こります。

典型的な症状としましては、活動性の低下や食欲の低下、慢性的な胃腸症状、皮膚のベタベタ(脂漏)や被毛のゴワゴワ感の増加、左右対称性の脱毛、表情が何だか寂しそう、心拍数の減少などが見られる事があります。

特に表情表現の低下や活動性・食欲の低下に関しては、病気の発症しやすい年齢を背景に『あなたも歳を取っておじいちゃんおばあちゃんになったからね』と考えてしまう事が非常に多くあると思います。

しかし、実は病気の影響でそうなってしまっていただけで、治療をすると若々しく元気になった!!という事もあります。

甲状腺機能低下症は治りづらい皮膚病の原因になっていたりする事があります。繰り返す皮膚症状、そのうちベタベタ感やマラセチア関与の病態が頻繁に認められる場合にはこの病気が存在していることも疑っていく必要性があるかもしれません。

不活発になってしまうだけではなく、最悪な場合は粘液水腫性昏睡といった生命に危険を及ぼす状態に陥ってしまうこともあります。

この病気の原因として多いのは、甲状腺ホルモンに含まれるタンパク質に対して自分の免疫が誤って攻撃をして破壊してしまう為に生じてしまうものです。

診断には、年齢などの背景や認められている症状、一般血液検査、そして甲状腺ホルモン等の測定により診断します。

甲状腺機能亢進症の場合は甲状腺ホルモン関連の測定項目の内、1つの異常が認められるとその時点で概ね診断が可能です。しかし甲状腺機能低下症の場合には、そう簡単にはいきません。

何故なら、甲状腺ホルモンは別の病気が存在している場合でも低下してしまう例があるからです。

これをEuthyroid sick syndromeといいます。これは甲状腺自体が正常でも、甲状腺ホルモン量が減少してしまうという状態です。

甲状腺機能低下症を診断する場合には、複数の症状や検査結果を経て判断する必要性があります。

甲状腺機能低下症と診断された場合は、甲状腺ホルモン製剤を投薬する事で治療します。最初は少なめの量から投与を開始し、血中のホルモン濃度を見ながら適正量を見出していきます。基本的には生涯にわたる投薬が必要になります。

甲状腺という器官においては犬と猫での発生しやすい病気は真逆になります。

どちらも「中高齢に多い」という背景と、「活動性の変化」が飼い主様の気づきやすいポイントとなってきます。

普段の生活の様子をしっかりと確認しつつ、定期的な健康診断を行って、そして少し気になる点がありましたら健康診断に少し調べるポイントを追加して、早期発見に結び付けられると良いですね。

「うちの子はどうなんだろう?」と思いましたら、お気軽にご相談下さい。

(イメージ的にはこんな感じでしょうか。実際はもっと黒目がまん丸になりがちです。)

(イメージ的にはこんな感じでしょうか。実際はもっと黒目がまん丸になりがちです。)