今回は、時折繰り返す軟便&少量の血液付着便がある猫ちゃんのお話です。

元気一杯食欲盛沢山の子猫ちゃんですが、ご自宅に来て以来ずっと上記のような症状が続いております。ひどい下痢になってしまう事は少なく、何となく軟らかい、というものです。

便検査を実施すると、出てきたものがおりました。(動画になります)

KVID03581.mp4

画質が見辛くて申し訳ないですが、画面の中央付近に楕円形の動く何かがいますね。

これはトリコモナスという寄生虫です。

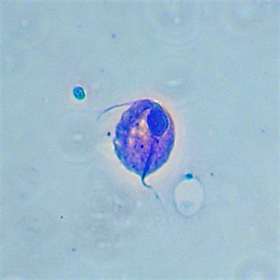

(染色されたトリコモナス)

(染色されたトリコモナス)

トリコモナスは原虫という寄生虫の種類です。これと症状がよく似て、形も類似点があるものにジアルジアというものがいます。

(染色されたジアルジア)

(染色されたジアルジア)

原虫という寄生虫の種類自体をあまり聞きなれないかもしれません。

多くの方の寄生虫のイメージは「サナダムシ」「回虫」「ぎょう虫」「白くてうにょうにょ長いもの」というものではないかと思われます。実際にそういった寄生虫を見かける事も多く、それらが動物に居た場合には飼い主様もご自身の目で見つけられる事もあります。

しかし原虫は顕微鏡でしか見られない為、そして形も長細いうにょうにょしたものとは異なる為に寄生虫として理解するのに戸惑ってしまう事があるでしょう。

問題なのは、トリコモナスもジアルジアも糞便検査での検出率が高くないという事があります。下痢の症状で来院された際に持参して頂いた便では、検査をしてもこれらの寄生虫が見つからない事が多く、環境中に排便されてから時間が経てば検出はほぼ不可能になります。直接お尻から便を採取するか、それこそ病院の目の前でした便..."採れたてホヤホヤ"でないと顕微鏡では難しいでしょう。ネコちゃんから見つかった今回のトリコモナスも、お尻から直接採取したもので見つかっています。

しかし採れたて便でも見つからない事も度々あります。一般的に直接採取した便での検出率は10~20%程度とも言われています。そういった場合、これらの寄生虫感染が疑わしい場合には遺伝子検査というものを行います。遺伝子検査を行う事で、病気の原因となり得る細菌・ウイルス・寄生虫が便の中(腸内)に含まれているかを調べ出す検査です。非常に有用ですが、こちらも検出率は80~90%で100%ではない事と、検査費用の点で何より難しく、一般的に行う検査というよりかは診断に苦慮する際に用いることが当院は多いです。

さて、このトリコモナスという寄生虫。検査で見つけづらい=診断がしづらいという事も厄介ですが、それ以外にもいろいろと厄介な事があります。

2つ目の厄介な点は、非常にしぶといということです。

トリコモナスに対して使われる駆虫薬にはメトロニダゾール、チニダゾール、ロニダゾールがあります。メトロニダゾールという薬が一般的で、第一選択として使われる機会が多いでしょう。

これらの薬のどれが最も優れているという事は一概には言えず、そのケースに使用してみての結果論として効果の高い低いが判断されることになります。しかしこれらの薬を用いても、完全に駆虫できるとは限らず、症状が出ないまでに改善しても腸内には残存しているという事もあります。

残存してしまうとその子のした便の中に寄生虫が含まれることになります。自然に排泄されて時間が経った便の中で生存し続ける事は困難ですが、排便直後の便そのものやお尻周囲に付着した便には感染力を持ったトリコモナスがいますので、触れたり舐めたりするとそこで感染サイクルが続いてしまう為に、同居猫さんがいるお家やブリーダー、ペットショップなどでは他の子との慢性感染が継続してしまう事で頭を抱えてしまいます。

治療を継続してもなかなか治らない、トリコモナスが居なくならないという事態も多いので、非常に厄介な寄生虫です。

3つ目の厄介な点、それは治療に用いる薬が何れも"極上級に苦い"という事です。

トリコモナスに用いられるお薬は先述のものが主となりますが、その全てがとても苦いものです。

人にも用いられるお薬ですが、この薬は有効成分を固めた錠剤の外側にコーティングがしてあります。苦味の部分が直接味覚に触れにくいようにしてあります。

しかし動物に用いる場合にはそのままの錠剤ではお薬が多すぎる為に分割したり粉にしたりする必要があります。そうすると、どうしても苦味の強い部分が表に出て来てしまうので投薬に困る事があります。

特に猫ちゃんではお薬を飲ませる際に苦味を感じるとカニのように泡をぶくぶく、ヨダレをだらだらで非常に難しくなることがあります...。

4つ目の厄介な点は感染力です。

駆虫しきれずにキャリアとなってしまう子もいますが、そういった子は明らかな血便や下痢は示すことなく時々軟便になる程度で、ほとんど無症状で過ごしている事も多いです。しかし便には寄生虫が居る為、免疫力の弱い子犬子猫や持病がある子などには感染しやすくなります。また稀に人間にも感染する事があります。

こういった事態を防ぐためにはこれらの寄生虫が検出された場合には、他の子との接触を避け、できれば感染が確認された子を隔離し、使用していたトイレや敷物などをよく洗って干して乾かすなど清潔に保つことが大切です。

回虫や条虫といった寄生虫は駆虫薬の投薬でほぼ駆除する事ができますが、ことトリコモナスに関しては投薬の手間とそのしぶとさから、病院も飼い主様も互いに頭を悩ます存在です。

(染色されたジアルジア)

(染色されたジアルジア)